留守老人養蜂種姜致富 贊助城市打工兒子買車(圖)

原標題:留守老人養蜂種姜致富贊助城市打工兒子買車

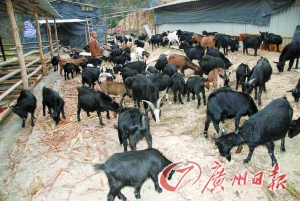

田地房舍被當地村民充分綜合利用,發展成山羊養殖場。

學旗村人煙稀少,平房前雜草叢生。

63歲的留守老人曾培茂靠養蜂致富。

南粵觀察

空心村復活樣本

空心村復活樣本之三:

村名:學旗村

復活之路:學旗村深處大山之中,交通閉塞,距離沙心行政村近10公里。十多名留守老人利用當地自然資源,發展生態農業致富。此舉吸引了不少在城市打工的年輕人回鄉從事養殖業。

近年來隨著我國城鎮化建設步伐加快,極少數留守老人成為了空心村的主角。

連日來,記者深入河源市連平縣隆街、元善鎮等一些偏僻山村走訪,發現部分沉寂的“空村”由于留守老人發展生態農業而煥發了新生的活力。其中,學旗村的11名花甲老人利用荒廢的農田種植了200多畝生姜,在閑置的農舍養殖蜜蜂,去年依靠這些農產品的收益過上了富足的生活,有的老人收入比在城市打工的子女更可觀。不少村里的年輕人由此看到了商機,也打算從城市回鄉興辦山羊養殖場。

變廢為寶老人務農收入可觀

63歲的曾培茂是隆街鎮崧嶺沙心村的村民。近年城鄉居民越來越重視食品安全,他和隨子女遷到城鎮居住的曾先友、曾娘恩、謝明鋒、曾輝煌等老人,看到了“空村”生態農業的發展前景。

幾年前,他和該村10位年屆花甲或年近古稀的老人經過商議,又從城里打道回府,折回學旗村留守,利用該村荒廢的200多畝農田種植生姜,同時借助村里上千畝生態林地資源優勢,在“空村”的房前屋后養殖蜜蜂。老人們親力親為,在農忙時間相互幫忙耕作或雇請外省務工人員,大力發展生態農業經濟。

69歲的謝明鋒給記者算了一筆賬:去年他種植的一畝多地生姜帶來4萬多元收入,養殖的100多箱(群)蜜蜂年產蜂蜜8萬多元,加上種植數畝花生榨取的花生油收入和其他農作物收入,一人全年經濟收入有近20萬元,而他的兒子、兒媳婦在城里務工,兩人去年年收入才5萬多元。

今年春節前,謝明鋒還拿出去年掙的10多萬元給兒子在城里買車。“希望兒子、兒媳能從城市回鄉,和我一起搞種養。”謝明鋒表示,現在村里的生態條件好,水源充足,生姜辣度大,量重質優,該村去年的生姜批發價每公斤8元,每畝農田可產4000公斤生姜,而且有客戶上門提前訂購。

商機顯現年輕人回鄉養山羊

“村里留守的11位老人,近年人人都靠種植生姜或養殖蜜蜂,腰包都鼓起來了。”曾培茂稱,他養殖的200多箱(群)蜜蜂,去年僅銷售蜂蜜就有30萬元。

曾培茂高興地表示,學旗村生態環境好,養殖的蜜蜂一年四季可采山上野花,投入成本低,收入回報高,所產蜂蜜吸引了深圳、東莞、廣州等城市的客商上門搶購,全年不愁銷路。

曾培茂說,此前村里的留守老人都擔憂種養業后繼無人,如今不少年青人已發現了生態農業的商機,準備回鄉興辦山羊養殖場。

記者日前在連平縣元善鎮增壩村走訪并了解到,在一些偏僻的小山村,由于近年外出務工人員增多等原因,多個自然村出現了人口稀少的“空村”現象。47歲的增壩村河唇村村民鄭振好此前在佛山經營不銹鋼鋁材生意,去年冬季看中了家鄉的生態農業和山村豐富的青草資源,回到老家,投入了300多萬元養殖黑山羊。還有村民利用閑置的民房來養殖肉牛、肉豬,目前河唇村有13個養牛專業戶。

記者了解到,近年來,由于河源一些“空村”經過合理的開發利用,一些村落興起了山區特色的養殖業,如連平縣忠信鎮的巫炳東把養殖場選址在一處空村山坑,養殖了上百頭肉牛;和平縣彭寨鎮多位大學畢業生近年利用該縣東水鎮長熱村豐富的自然資源,做起了養殖雜交洋牛的生意,他們還專門聘請了一些留守老人幫忙看管牛群。